車椅子で美術を鑑賞するということ

あるいは「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」の咀嚼。

この記事をもう私は一年くいらああでもないこうでもない、と書いてきて、書ききることができないでいた。あまりにも、自分のことに密接に関連し、今もいつもうずく傷についての記事だったからだ。「車椅子で美術を鑑賞するということ」。それは痛みに満ちている。

踏ん切りがついたのはつい先日、誕生日を目前に、緊急手術と入院を迎え、自分の体の脆さを、そしてその脆さによる出来なさを改めて思い知ったからだった。痛みに満ちているときは、より深く痛みに潜ることで自分を癒やす。私はそんなふうに生きてきていた。その覚悟ができて、書き上げられたのがこの記事だ。年末にゆっくり読んでみてほしい。

アーティストで美術史研究者であるにもかかわらず、私にとって美術館で作品を鑑賞するということは苦痛でならない。というのも私は病気のために車椅子を使っていて、車椅子で美術を鑑賞することがあまりにも困難だからだ。

下から見上げる絵は見づらい。ニスやガラスは光を極度に反射している。首が痛む。上の方は見えない。斜めから見るから、構図自体が歪んで目に写る。

絵画は地面から中心部がおよそ140cm-150cmになりように設定される。身長150-160の人にとって見やすい位置。私に苦しいほど鑑賞に不向きな高さ。キャプションも位置が高すぎて、肉体の苦痛が読解にまさる。何が書いてあるのか理解さえままならない。

いや、そもそも都内にある多くのギャラリーは車椅子で入れない(大抵の場合、特に都内のエレベーターがあるビルはとても賃料が高い。そして美術界にはそれを支えるほどの資金はない。)。面白そうな展示を見つけたとき、まず私がするのはビルの情報のリサーチだ。時には平面図を見つけ出してバリア情報を読み解き、それでもわからなければ電話して「すいません、うちエレベーターなくって……」と告げられ打ちひしがれる。

国公立や新設の美術館であってもスタッフに「お願い」をして裏口に案内してもらわないとエレベーターにアクセスできないケースは少なくない。

美術館の学芸員や、建築設計者が考えているメインの導線で、車椅子ユーザーは美術を鑑賞することができないのだ。このことを問題だと考えている人がどれほどいるかはわからない。「お願い」が必要な段階で障害者の自立を奪っている(もちろん、介助が必要な人には相応のサービスがあるべきだけど)、ということは果たしてそこから見えているのだろうか。

アクセスの段階から車椅子での美術鑑賞はハードルに満ちている。

そして長く車椅子で暮らしている私には、それがひどく見づらいことはわかっても、見やすい位置で作品を鑑賞するということがどういう経験なのかは、もうわからない。美術鑑賞とは不自由で不便で苦しいものだ、ということに自分の中でなっている。痛みや疲労を伴わずに作品を見る。それだけのことがひどく難しい(例外は座ってみることを前提にした映像作品。私が映像作品を好み、映像インスタレーションをメインに手掛ける作家の研究室に所属していたのはそういう理由もあるだろう)。

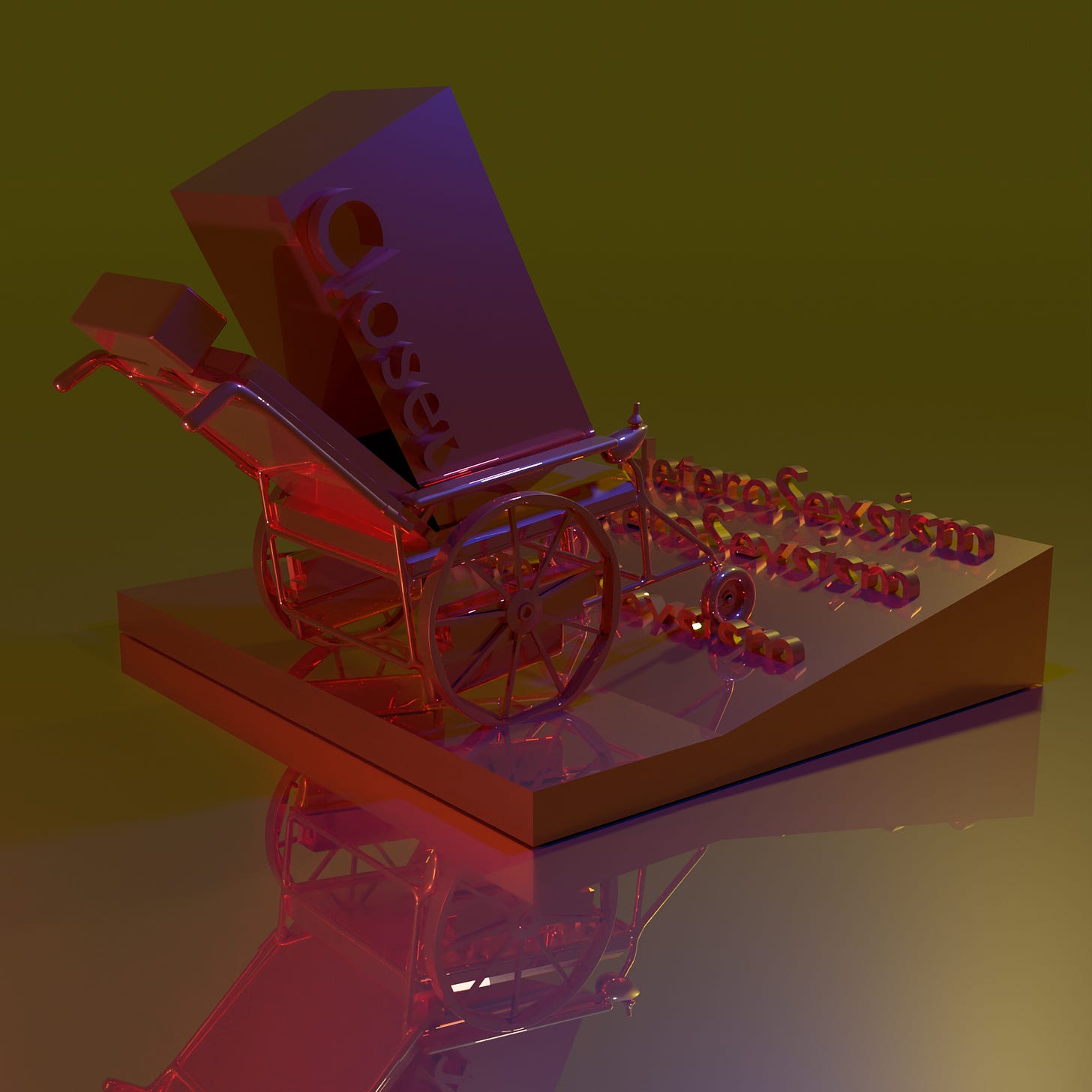

そんな私の美術鑑賞観を覆したのが2024年に国立西洋美術館で開催された企画展示「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」、中でも田中功起氏による一連のアクションだ。田中氏は《いくつかの提案 : 美術館のインフラストラクチャー》(2024)で、美術館で飾られる絵があまりにも高い位置にあり、車椅子ユーザーや子供にとって鑑賞が困難であることを指摘し、より低い位置に絵画を置くことを提案した。

この提案を受け国立西洋美術館は常設展で特別展期間中、一部の絵画を通常より低く展示していた。

正直なところ、企画展よりもこの常設展の試みのほうが私には楽しみだったかもしれない。

そして実際に行ってみて……それは、吐き気を感じるほどにショックな体験だった。吐き気、というのはあまりにも観やすく、かえって今までこんな酷い環境で絵画を観てきたのかとその事実が受け入れ難かったから。

西洋美術館の常設展なんて何度も観ている。どの絵も見慣れてる。それなのに、どの絵もショッキングなまでに新鮮で、美しく、その事実に耐えられなかった。

今まで私がここまで権利を奪われてきた状態で生きてきた、というその実感と向き合うのがとても大変だったんだ。

差別されている状態では権利がないことはわかっても、権利がある状態がどんなふうなのかは、わからない。改めてそれを私は実感した。させられた。こんなにも私は美術を鑑賞するということを奪われてきていた。ニスが反射して白く光らない絵、首が痛くなるほど見上げなくても観れる絵、読みやすいキャプション。

そう、キャプションの読みやすさも驚きだった。美術館で見るキャプションはどれもとても読みづらい。目が滑って内容が入ってこない。不思議に思っていたけど、これも掲示されている位置の問題だったのがよくわかった。

美術館というのは排除的な空間だ。

女性として美術館を見る、のも私には苦痛のときがある。

いつまでも称賛される裸体画、裸体像。時代によって変化する理想像の羅列。フェミニストたちにる美術史研究の成果は作品解説にほとんど反映されない。

セクシュアルマイノリティとして美術館を見る、ことも同じだ。時に露骨なまでに作品内で表現されたセクシュアリティは厳しい検閲を受けてされて展示され、そこでセクシュアリティは隠蔽される。異性愛に対する言及は安易に行われるのに、異なる基準がマイノリティには適用されている。

日本人として美術館を見る、ことのそうかもしれない。植民地主義にまつわる加害の記憶はおよそ忘却される。ゲリラガールズが「メットに入るには、女性は裸にならねばならないの?」と問うてから数十年が経つが、日本の美術館の変化は緩やかなものだ。

もちろん、美術館に務める学芸員たちはみな優れた美術史の知識を持っている。美術史におけるフェミニズムやクィア、植民地主義の知識が鑑賞者にあれば、それを読み解くことができるように、多くの展示はつくられている。同時にそれは読み解かなければわからない暗示の連続でもある。初学者が――とくにフェミニズムやクィア植民地支配などに関心のある美術初学者が――そこから何かを得るのは難しい。これは個々の人間というより、日本の美術制度が持つ大きな問題でもある。展示される美術は――マジョリティとして仮想される集合体にとって――わかりやすく偉大でなければならない。

しかしながらそれらの苦痛に、個々の作家たち――あるいはキューレーターたち――は挑み続けている。国立近代美術館の試みはその代表例だ。「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」もそうした美術の排除性に挑んた展示であり、セクシュアリティ、フェミニズム、植民地支配、様々なテーマが西洋美術館という空間に投げ出されていた。

そしてまた展示は試みの限界を露呈するものでもあった。結局のところ多くの作品では、車椅子の鑑賞者が想定されていなかったからだ。

特に強くそれを感じたのが、弓指寛治氏の一連の作品だ。上野公園のホームレスや山谷地域に目を向けた作品郡は高い評価を受けていた。けれど私にとってそれらの作品は、常設展を観た喜びを地に落とすショッキングなものだった。

弓指氏の作品には階段の途中に展示されているものもあり、車椅子で鑑賞することができなかった。

「またか」と私は思った。美術館で階段を使った展示はよく見かける。階段にある限り車椅子の鑑賞者がそれらの作品を観ることは難しい。それでも度々、階段を使った作品展示のギミックを見かける。

だから、順路を巡って行って階段の上にある作品を見たときに「またか」と思ったのだった。でも「よりにもよって」とも思った。車椅子の鑑賞者の存在を考えようという提案がなされている展示で、こんなものに出会うのか、と。

作品群の中に車椅子の肖像もあるのは皮肉的だった。被写体であるが、鑑賞者や主体として想定されないこと、それこそがあの展示全体が批判的に捉えていられた「日本の西洋美術」だったのではないか。

もちろん、この点に気を使った作品も近年増えていると思う。空間内に段差を作って展示するような作品でも、スロープを設置して車椅子でも中には入れるようにする展示を時折みかける。

とはいえ、「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」のようにそうした作品とそうでない作品が同一展示内で混在しているのが実情ではある。

2023年に東京都現代美術館で開催された「あ、共感とかじゃなくて。」展は障害を一部テーマに含む展示で、上述のようなスロープを展示空間に設置した展示もあったが、車椅子では入れない空間の中に展示があるものも存在した。そのように排除的な空間であるからこそ出来るような、特権的に感じられるなにか、というのはハイブランドのブティックなどでもよく見かける空間の利用方法だ。店内には階段を設け、文字通り空間を区切り排除的な室内を作ることで特別さを醸し出す。

こうした見方は「純粋な」美術鑑賞ではなく、作品自体の評価とみなされないかもしれない。ただこの展示が問うべきだったのは、そのような評価の主体となる基準はなんなのか、ということになるべきだったはずだ。

そしてまた車椅子を使い、鑑賞から阻害されている私はそのような「純粋な」鑑賞体験から切り離されている。私はそのように美術に参画することができない。いや、ある意味では、美術史家でありアーティストでありながら美術を十全に鑑賞にしたことなどほとんどないのだ。ほとんどの場合、私は制限された形で、キュレーターやアーティストやアーキテクトの意図から極度に外れた形で鑑賞を行っているに過ぎない。

車椅子ユーザーから読み解ける建築家の意図は少なからぬ場合「メインの導線を考えたからバリアフリーも考えておくか」でしかない(ル・コルビュジエによる国立西洋美術館の旧館はスロープをメインの導線にしており、二足歩行者も車椅子ユーザーも同様の道を楽しめる。私はいつもこの導線に感動する。とはいえ、あの急な坂を一人で登れるのは私が電動車椅子だからなのだけど……)。

予め「純粋」な鑑賞から外され「政治的」な鑑賞しかできない主体が私なのだ。

また、「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」を巡っては、パレスチナで進行する虐殺に反対するデモが出展作家の一部によって内覧会で行われた。

展示会場となる国立西洋美術館のオフィシャルパートナーである川崎重工業株式会社が、ガザでの虐殺を続けるイスラエルの兵器(パレスチナでの虐殺を通して性能が実証されている)を輸入していることへ抗議するためのデモであった。

これに対しても純粋な美術という観点から批判が多くあった。

やはり、同じことなのだろう、と思う。そのような「純粋な美術」ではないものを排除したいという欲望が、そこにはある。しかしそこでは「純粋な美術」とは単に、政治的であり続けるしかないマイノリティを排除することになってしまう。

このような批判は、カントの美学に対してフェミニスト美学者/美術史家たちが行ってきた批判とも共通する。

とはいえ私は楽観的でもある。

車椅子で走り回っているうちに、車椅子目線で見やすい展示をする人たちが少しずつ増えているのも感じている。それこそ田中氏の案もそういったものだった。それはとても嬉しい。

走り回っている事自体が政治的な活動になるしかないことに忸怩たるものもあるけど、そちらはもう長い時間でやっていくしかない。

また公共の施設では障害差別解消法の効果は明らかに出てきている。書いてきたように理想には程遠いけど、10年前に比べると随分と使いやすくはなった。

前述したような公共の施設とはまた違う、階段しかなくてアクセスできないギャラリーも、美術界の資金の問題や、バリアフリー化と再開発がセットにされてしまうことや、様々な都市をめぐる問題と重なることでもある。これもすぐにどうこうできることではない。今は同じ空間にいられなくても、前述の問題にともに立ち向かうことのできる同志だと私は思っている。

この社会構造の中では、ちょっとでもマジョリティから外れたことをしようと思えば、排除的な空間を用いるしかないことが――特に都心部では――多い。エレベーターのあるビルは残酷なほど高い。私自身、そうした空間で展示をし、結局、自分の展示を見れなかったことが何度かある。

そうした構造の中で排除するしかない人々、というのも私は同志であると信じている。

車椅子の排除、というのは残酷なほどコンクリートで、個人の工夫でなんとかできる範囲を超えていることがほとんどだ。車椅子を受け入れない建築を変えるには、途方も無い費用がかかる。

私のような車椅子を使う人が多くの場所に立ち入れるようになるのには、だから多くの時間が必要になる。

その時間の間、どうか時々で良いから、私がここで書いたようなことを考えてみてほしい。